SNSのフォロワーよりも、◯◯を集めた話。

goyemonでは、雪駄スニーカー「unda-雲駄-」などの商品を販売する際、ほぼ毎回SNSで告知をする。

おおよそ、販売する一週間くらい前から告知を始めて、販売日に向けての集客をおこなう。

ご購入を検討してくれてるお客さんに対して的確に案内を流し、できる限りストレスなく購入体験を届けることは、ブランドにとって大切なことである。

しかし、ただSNSで案内を流すだけでは、的確とは言えない。

そもそもインスタのアルゴリズムは、商品販売に不向きではないか?

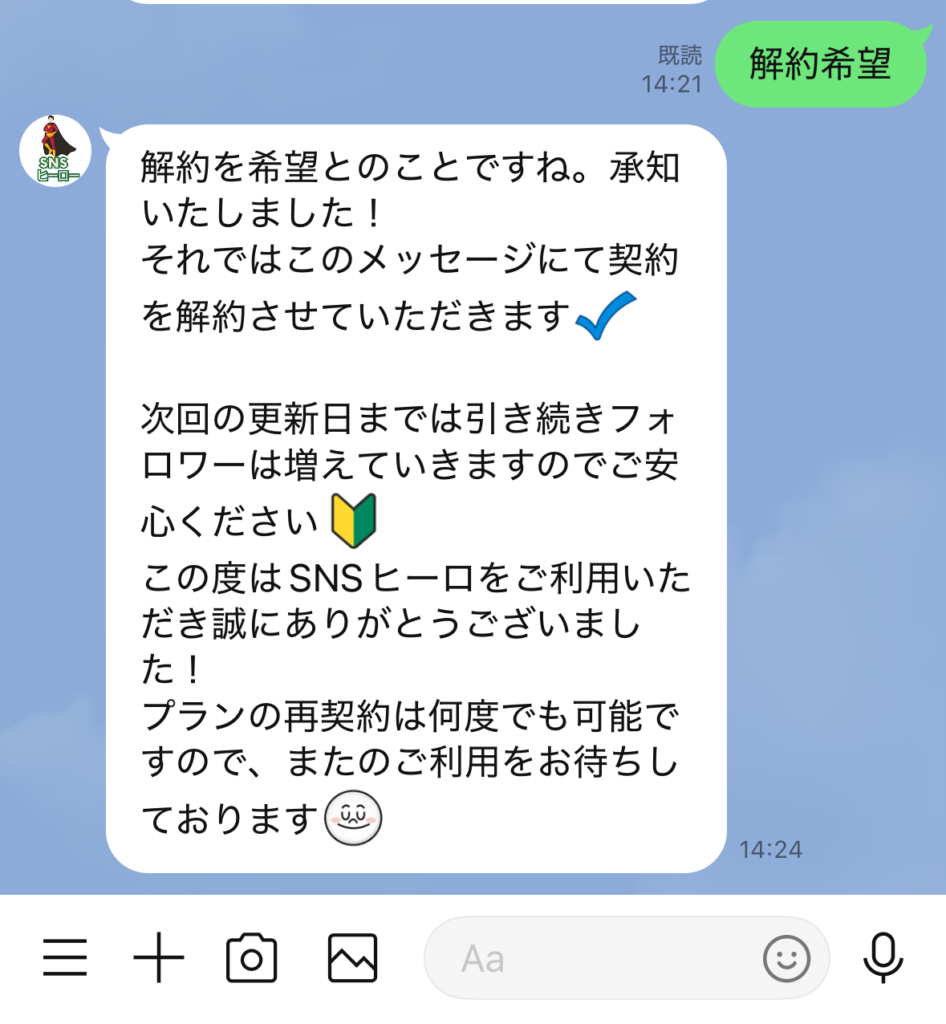

「unda-雲駄-」を販売し始めた当初、インスタの投稿やプロフィール画面のトンマナやブランディングを意識していたので、過度な投稿やストーリーズを控えていた。実はそれが落とし穴で、SNSのアルゴリズムからすると「積極的な投稿をしないアカウント」と認識され、アカウントの優先度が下がり、投稿がフォロワーに見られなくなってしまう。そのため肝心な販売告知が届けたい人に届きづらくなり、集客の効果が薄れる。(※この記事は、2024年4月26日に書いた有料記事を無料公開したものになります。現在のインスタのアルゴリズムは当時のものとは異なります。)

そこで僕たちgoyemonが考えた結果、SNSのフォロワーを集めることよりも、別の方法をとったのである。その方法で今現在も、ブランディングを保ちつつ販売情報を継続して発信し続けている。

商品を売るなら、SNSのフォロワーよりも◯◯を集める。

それは、「メールマガジン」の登録者。

一般的なメールボックスのほとんどは、アルゴリズムに関係なく全てのメール(情報)が平等に届くようになっている。さらに大抵の場合、届いた瞬間に通知がいき、未読のメールが一目瞭然である。(令和の時代に、メールの説明をしているのも変だけど…笑)

メールマガジンにさえ登録してもらえれば、SNSとは別の土俵で戦えると考えたのである。

知ってのとおり、メールマガジン登録のハードルは結構高い。僕自身も相当好きなブランドや買う気のある商品でない限りメールマガジンは登録しない。

裏を返せば、メールマガジンに登録する人は、商品の購入を検討してくれているお客さんであり、メールマガジンの内容によっては購入機会につながりやすい。

「商品の在庫が届くまでは、とにかくメールマガジンに登録してもらおう。」

そう考えgoyemonが行ったのは、商品の販売が開始されるまで、オンラインサイトの商品を全て非表示にし、メールマガジンの登録フォームだけを設置するという方法である。

テレビなどのメディアで雪駄スニーカー「unda-雲駄-」が紹介されたとき、それをみて欲しいと思った人はオンラインストアを検索したり、SNSでアカウント検索する。

「まずオンラインストアに訪れる人」と、「まずSNSに訪れる人」の違い。

初めてブランドを知った時に、販売状況や購入できるかどうかを知りたい人は、検索方法は何であれ「オンラインストアを訪れる」。そして商品の詳細やブランド背景を知りたい人は「まずSNSのアカウントを探すのではないか」という仮説を立て、それぞれの用途をハッキリと分けてみた。

・オンラインストアの用途。

販売状況や購入できるかどうかを知りたい人が訪れると仮定し、商品が売り切れている時は、商品説明を割愛するため全ての商品を非表示。「新商品や再入荷などの最新情報をお届けいたします。」という文章のもと、メールマガジンの登録フォームのみを設置。

一見、不便にも思えるが情報量が少ない分、とにかくシンプルである。

→販売に関する最新情報を知りたい人は、そのままメールマガジンの登録へ。

・SNSの用途。

商品の詳細やブランド背景を知りたい人が訪れると仮定し、ブランドの世界観を伝える投稿が中心。そのためトンマナが保たれる。

→販売に関する発信には不向きだが、ブランドの世界観を気に入ってくれるファンがつきやすい。

この二極化が上手くハマり、ありがたいことに現在メールマガジンの登録者だけで1万人以上を集め、登録解除率も極めて低い。

ここだけの話、告知なし販売(ゲリラ販売)をする際も実はメールマガジンでのみ事前に告知をしていたりもする。これは、ハードルの高いメールマガジン登録をしていただいてる登録者の皆様が、少しでもスムーズにご購入ができるよう、goyemonからの感謝のお礼です。

最強の集客ツール。

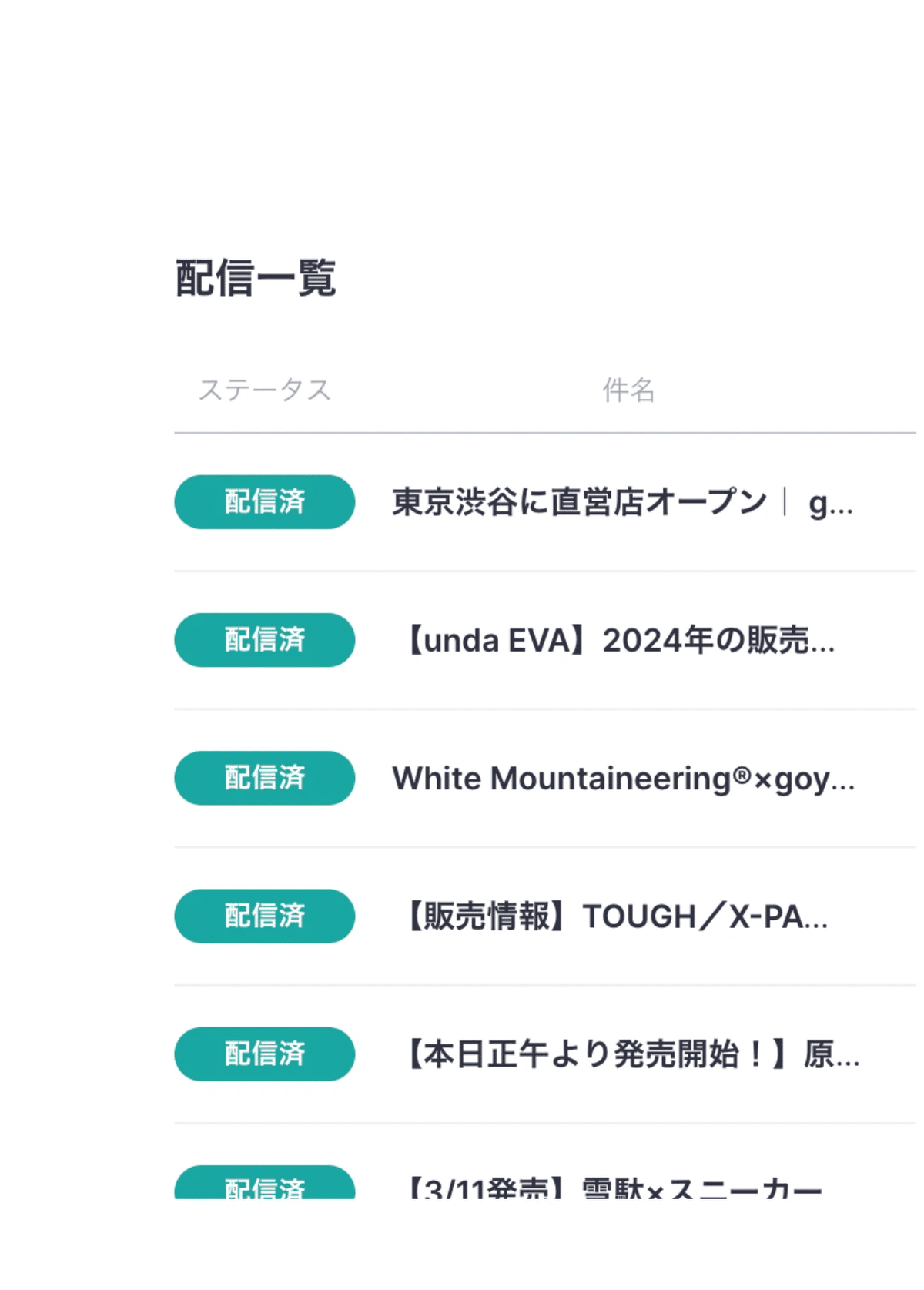

基本的には、オンラインストアプラットフォームである「BASE」のメールマガジンAppを使い、メールマガジン登録者に再入荷などの最新情報を配信している。このメールマガジンAppがとても便利で使いやすい。

メールマガジンAppで使用できる主な機能は下記の通り。

①メールマガジンの配信

②メール開封数の閲覧

③メール内にあるURL(商品ページ)への推移率の閲覧

④予約配信

などなど

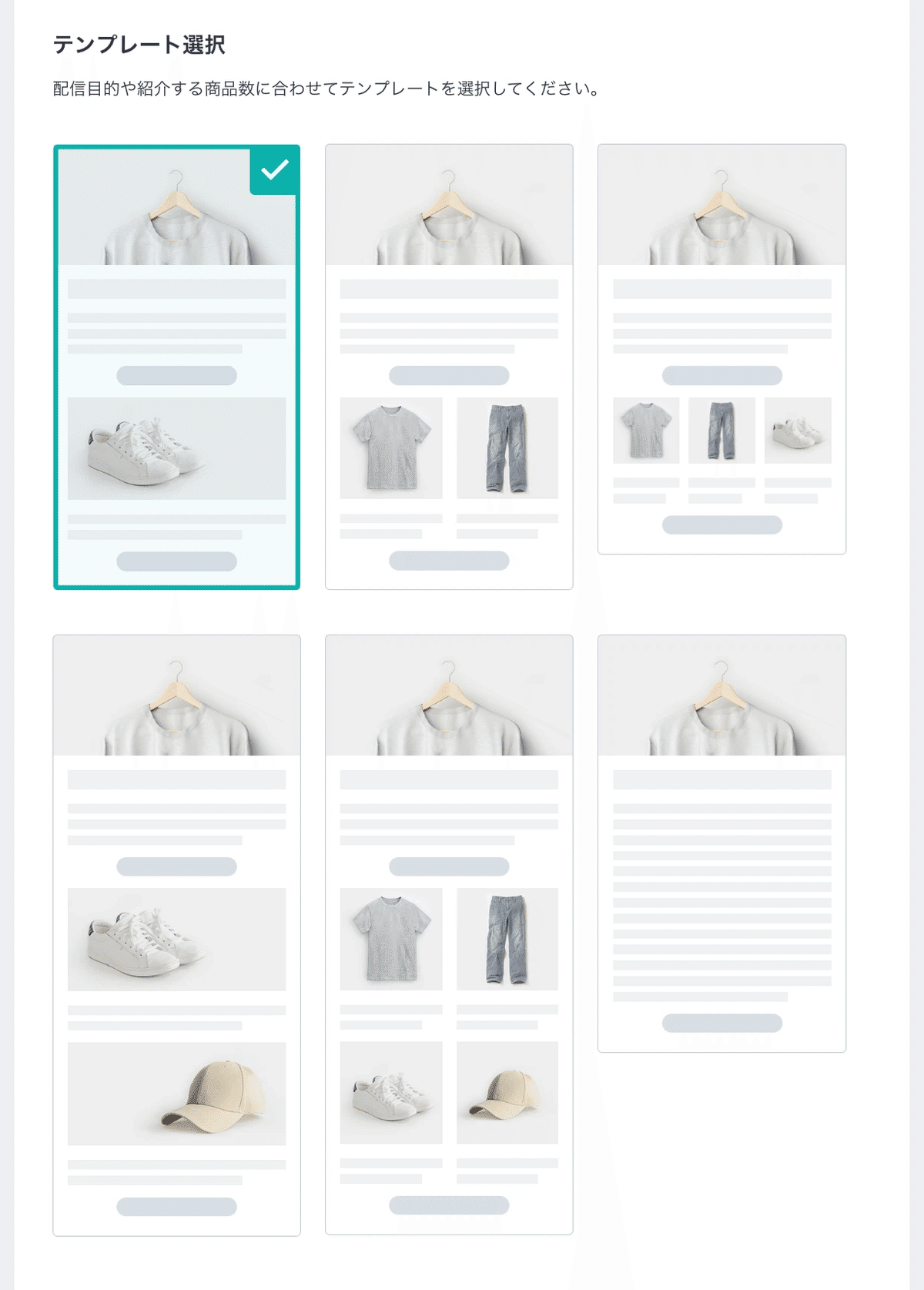

①は基礎となる機能だが、BASEのメールマガジンAppでは、テンプレートが用意されている。そのため見やすくてシンプルなメールマガジンを誰でも簡単に作成することができる。

そして②と③が、とくにありがたい機能で、ここの数字を見れば登録者にとってどの程度興味深い内容だったのかを測ることができる。タイトルを変えてみたり、内容を改良してみたり、メールマガジンの質を上げるためには欠かせない機能である。

この数字を分析して、登録者に対してどういった内容のメールマガジンが好ましいのか、や、開封率の良いタイトルの傾向などを分析していく。

こうして、goyemonはSNSのアルゴリズムで不利な状況でも、メールマガジンを駆使することでオンラインストアへの集客を続けてきたのである。

SNS時代だからこそ、逆張り。

近年、世の中にとってSNSは欠かせない存在であり、SNSプラットホームも増えつつある。

X(元Twitter)、Instagram、Facebook、Threads、などなど。

各アカウントのフォロワーを伸ばし、各アカウントで投稿すれば、目に止まる回数も増えるので、やるに越したことはない。

しかし、そのプラットホームがある日突然消えたら、どうだろう。SNSのサービス終了、アカウントの乗っ取り、凍結、、可能性としては低くはない。

例えば、インスタグラムの流行りが終わり、新たなSNSが流行り出したとする。goyemonの場合インスタグラムのフォロワーが4万人近くいるため、世の中がもしインスタグラムを使用しなくなったら、その4万人の人たちに情報を届けられる機会を損失してしまうことになる。

一方で、メール機能がこの数年間でサービスを終了したり使われなくなる、ということは考え難い。「メール」自体が世界的に最大のプラットホームであり、利用者数も利用頻度も高いので、メールマガジン登録者及びメールアドレスをしっかりと管理しておけば、流行りのSNSのプラットホームがコロコロと変っても、ブランドや商品の情報を安定した人数へ配信し続けることができるのである。

「SNSが当たり前である現代にメルマガなんて」と思われるかもしれないが、大事なのは使い方であり、販売方法や告知の仕方に“当たり前”は無いのである。